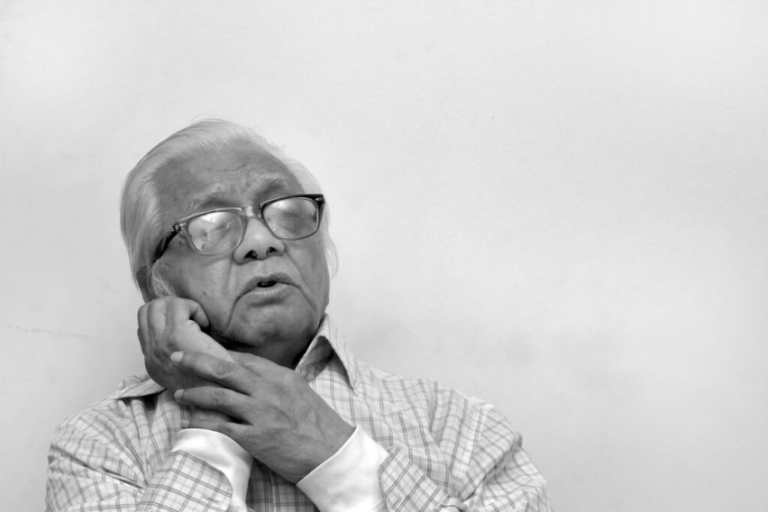

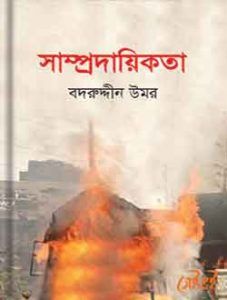

এ দেশে হিন্দু-মুসলমান বিরোধ বা সাম্প্রদায়িকতা নিয়ে বাংলায় প্রথম বই লেখেন বদরউদ্দীন উমর। তখন তিনি ছিলেন রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন প্রখ্যাত অধ্যাপক। আর আমি ছিলাম সদ্য আগত একজন অতি সাধারণ শিক্ষক। কিন্তু কেন জানি না উমর সাহেব তার ‘সাম্প্রদায়িকতা’ বইটির এক কপি আমাকে দিলেন আর বইটির একটি রিভিউ করতে অনুরোধ করলেন, তখনকার নামকরা মাসিক পত্রিকা সমকালে। সমকাল পত্রিকার সঙ্গে আমার কিছু যোগাযোগ ছিল লেখালেখির মাধ্যমে। হয়ত উমর সাহেব ভেবেছিলেন, সমকাল পত্রিকায় আমি তার বইটি রিভিউ করলে, তা ছাপাবে। আমি তার বইটি রিভিউ করেছিলাম। আর তা ছাপাও হয়েছিল। সে অনেক দিন আগের কথা। বলা যায় আর জন্মের কথা।

বদরউদ্দীন উমর সাহেব তারপর চাকরি ছাড়েন। রাজনৈতিক ব্যাপারে বই-পত্র লিখে এ দেশের মানুষকে সচেতন করবার কাজে লেগে যান। আমি যতদূর জানি, এভাবে চাকরি ছেড়ে আর কোন অধ্যাপক দেশের মানুষকে রাজনীতি সচেতন করবার কাজে আত্মনিয়োগ করেননি। এ দিক থেকে উমর সাহেব একটি বিরল দৃষ্টান্ত।

আমি উমর সাহেবের বইটি রিভিউ করেছিলাম। করেছিলাম যথেষ্ট বিরূপ মন্তব্য। আমি মেনে নিতে পারিনি, কেবল মুসলমানরাই এই উপমহাদেশে সাম্প্রদায়িকতার জন্যে দায়ী। আমি সেদিন তার সাম্প্রদায়িকতার অর্থনৈতিক ভাষ্য মেনে নিতে পারিনি। আর পাঁচজন মার্কসবাদীর মত বদর উদ্দীন উমরও ছিলেন মতান্ধ। এই মতান্ধতা আসে মার্কস-এর ইতিহাস ভাষ্য থেকে। ইতিহাসের সব ঘটনাকে শ্রেণী স্বার্থ দিয়ে বিচার করতে গিয়ে। উমর সাহেবদের আর একটি দুর্বলতা হল এই দেশের ইতিহাসের ধারা সম্বন্ধে অজ্ঞতা। ইতিহাসে কি ঘটছে সে বিষয় অনুসন্ধান না করেই তত্ত্ব খাড়া করতে চাওয়া।

অন্য কথায় ইতিহাসের ঘটনার উপর ভিত্তি করে মতামত খাড়া না করে পূর্বধারণা অনুসারে এরা চান ঘটনা বাছাই করে এদের ধারণার যথার্থতা প্রমাণ করতে। এরা জানেন না, পাকিস্তান-এর ধারণাটা প্রথম কোন মুসলমানের মাথা থেকে আসেনি। এসেছিল পাঞ্জাবের বিখ্যাত কংগ্রেস নেতা লালা লাজপাত রায়-এর চিন্তায়। সাম্প্রদায়িকতার বীজ উপ্ত করেছিলেন হিন্দুরা, মুসলমানরা নয়। হিন্দু মহাসভার নেতা বীর সাভারকার বলেছিলেন, এই উপমহাদেশের সব মুসলমান হল বিদেশী। তাদের এই উপমহাদেশ থেকে বিতাড়িত করতে হবে। এরও আগে বঙ্কিম লিখেছিলেন আনন্দ মঠ।

সত্যি কথা বলতে কি, সাম্প্রদায়িকতা নিয়ে কোন বিস্তারিত বস্তুনিষ্ঠ আলোচনা আজও কেউ করেননি। ১৯৪৭ সালে তখনকার বাংলা যাতে বিভক্ত না হয় সে জন্যে চেষ্টা করেছিলেন শরৎচন্দ্র বসু ও হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী। কিন্তু তাদের বাঙালি জাতীয়তাবাদী চেষ্টা সফল হয়নি। জ্যোতি বসুর মত পরম কম্যুনিষ্টও ১৯৪৭ সালে বাংলার আইন সভায় ভোট দিয়েছিলেন বাংলা ভাগেরই পক্ষে। বদরউদ্দীন উমর সাহেব-এর পিতা আবুল হাশেম করেছিলেন বসু-সোহরাওয়াদী পরিকল্পনা সমর্থন। কিন্তু ১৯৪৭-এরপর তাকেও হতে হয়েছিল সাম্প্রদায়িকার শিকার। ছাড়তে হয়েছিল পশ্চিমবঙ্গ। আসতে হয়েছিল তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তানে। কিন্তু তবু উমর সাইয়েছিল লেখা পড়লে মনে হয়, যেন কেবল মুসলমানরাই এই উপমহাদেশে সাম্প্রদায়িকতার জন্যে দায়ী। আর হিন্দুরা সবাই উদার এবং মুক্তবুদ্ধিসম্পন্ন।

সম্ভবত উমর সাহেবের মত এখন কিছুটা পরিবর্তিত হয়েছে। তিনি ১৯৮৭ সালে লেখা একটি প্রবন্ধে বলেছেন, বাংলাদেশে (তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তানে) ষাটের দশকে যখন কম্যুনিস্টরা মস্কো আর পিকিংপন্থীতে ভাগ হয়ে গেল, তখন অধিকাংশ হিন্দু কম্যুনিষ্ট যায় মসকোর দলে আর অধিকাংশ মুসলমান কম্যুনিস্ট পরিণত হয় পিকিং- পন্থীতে। এর ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে উমর সাহেব বলেছেন, হিন্দু কম্যুনিস্টরা মস্কো লাইনের অনুগামী হয়, কারণ ভারত-রাশিয়ার মধ্যের সম্পর্ক। পক্ষান্তরে যেহেতু ভারতের বিরুদ্ধে চীন দাঁড়িয়েছিল, তাই মুসলমান কম্যুনিস্টরা গ্রহণ করেছিল পিকিং লাইন (বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক ধারা, পৃঃ ১৫০। প্রকাশন সংস্থা, বর্ণ বিচিত্রা।)

উমর সাহেবের বিশ্লেষণ যদি সত্য হয়, তবে বলতে হবে এদেশে মানুষ কম্যুনিস্ট হলেও সাম্প্রদায়িকতা পরিত্যাগ করতে পারে না। তা তাদের রাজনৈতিক চিন্তায় উল্লেখযোগ্যভাবে প্রভাব বিস্তার করে। এই লেখাতে আরো কিছু কথা উমর সাহেব বলেছেন, যা উল্লেখ করবার মত। উমর সাহেবের মতে পশ্চিম আর পূর্ব পাকিস্তানের মধ্যে ঔপনিবেশিক শোষণের সম্পর্ক ছিল না। কারণ পশ্চিম পাকিস্তানেও (বর্তমান পাকিস্তান) বহু অঞ্চল ছিল, যা ছিল বাংলাদেশের তুলনায় খুবই অনগ্রসর। উমর সাহেবের মতে বাংলাদেশে সাম্প্রদায়িকতা আবার জেঁকে বসছে, এ ধারণা মোটেই ঠিক নয়। কারণ, বাংলাদেশে সাম্প্রদায়িকতার অর্থনৈতিক কাঠামো আর টিকে নেই।

বেশ কয়েক বছর আগে বিনয় ঘোষ লিখিত বাংলার লোক সংস্কৃতির সমাজতত্ত্ব নামে একটি বই পড়েছিলাম। বিনয় ঘোষ এই বইতে পশ্চিমবঙ্গের লোক জীবন নিয়ে গবেষণা করে যে সব সিদ্ধান্ত করেছেন, তা জনপ্রিয়ভাবে তুলে ধরবার চেষ্টা করেছেন। এই বইয়ের একটা প্রবন্ধে তিনি বলেছেনঃ “বাংলার সমাজে (এবং ভারতীয় সমাজেও) সংস্কৃতির ‘ভার্টিক্যাল” প্রসারের পথে সবচেয়ে বড় অন্তরায় হল, জাতি-বর্ণ-সম্প্রদায়গত সামাজিক বৈষম্য। এই বৈষম্যই আমাদের দেশে সামাজিক দূরত্ব সৃষ্টির সবচেয়ে বড় কারণ বললে অত্যুক্তি হয় না। আধুনিক যুগের শ্রেণীগত দূরত্বের সঙ্গে এই জাতিবর্ণগত দূরত্ব মিলিত হয়ে এমন একটা কঠিন সমস্যার সৃষ্টি করেছে, যা পাশ্চত্য বা অন্য কোন সমাজে বিরল বলা চলে – একই বর্ণের ও জাতি-উপজাতির-ধনী মধ্যবিত্ত-দারিদ্রের বাস এক অঞ্চলে। পরিষ্কার বোঝা যায়, জাতিবর্ণ ও সম্প্রদায়ের (হিন্দু-মুসলমান) সামাজিক দূরত্ব আধুনিক শ্রেণী দূরত্বের চেয়ে অনেক বেশি দুস্তর” (পৃঃ ৭০-৭১)। অর্থাৎ বিনয় ঘোষের সিদ্ধান্ত ঠিক হলে বলতে হবে, পশ্চিমবঙ্গের তথা ভারতের সমাজ জীবনে বিভিন্ন বর্ণের মানুষের সামাজিক দূরত্ব, হিন্দু-মুসলমানের সামাজিক দূরত্ব দুস্তর হয়ে আছে। যাকে কেবল অর্থনীতির সাহায্যে ব্যাখ্যা করা যায় না।

ধর্ম-নিরপেক্ষ ভারতে সামাজিক দূরত্ব কেন এত দুস্তরভাবে টিকে থাকছে, সে প্রশ্ন সহজেই আমাদের মনে আসে। বাংলাদেশে যে সব বুদ্ধিজীবী ভাবছেন, রাষ্ট্র কেতাবীভাবে ধর্ম-নিরপেক্ষ হলেই সাম্প্রদায়িকতা চলে যায়, মনে হয় তারা বিনয় ঘোষের উপরোক্ত লেখাটা পড়লে যথেষ্ট উপকৃত হবেন। বুঝতে পারবেন পশ্চিমবঙ্গের তথা ভারতের লোক-জীবনে ধর্মীয় সাম্প্রদায়িকতা কত গভীরে প্রোথিত হয়ে আছে। বাংলাদেশের সঙ্গে যার তুলনা চলে না। ১৯৭১ সালের যুদ্ধের ছিল দু’টি রূপ। এ সময় বাংলাদেশের মানুষ যুদ্ধে অংশগ্রহণ করতে চেয়েছিল একটা পৃথক স্বাধীন বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠা করবার জন্যে। কিন্তু ভারত এ যুদ্ধে অংশ নিয়েছিল সম্পূর্ণ ভিন্ন কারণে। তার লক্ষ্য ছিল সাবেক পাকিস্তান ভেঙ্গে দেয়া এবং আপাতত বাংলাদেশকে একটা পৃথক দেশ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করে ধীরে ধীরে তাকে ভারতের একটা অঙ্গ রাজ্যেই পরিণত করা। বাংলাদেশের মানুষের কাছে ভারতের এই অভিসন্ধি” ক্রমশ পরিষ্কার হয়ে উঠছে। এদেশের মানুষের মনে গড়ে উঠছে একটা ভারত প্রতিরোধী মনোভাব। এই ভারত প্রতিরোধী মনোভাবকেই মহল বিশেষের পক্ষ থেকে প্রচার করা হচ্ছে সাম্প্রদায়িকতা হিসেবে। আসলে যেটা সত্য নয়।

বিশ্ব ব্যাঙ্কের দেওয়া পরিসংখ্যান অনুসারে ১৯৭১ সালে বাংলাদেশ থেকে ৯০ লাখ লোক গিয়ে আশ্রয়গহণ করেছিল ভারতে। এই ৯০ লাখ মানুষের মধ্যে ৭০ লাখ হিন্দু আর ২০ লাখ মুসলমান। মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ ট্রাস্টের হিসাব অনুসারে ৮৫ হাজার মুক্তিযোদ্ধা ১৯৭১ সালের যুদ্ধে অংশ নিয়েছিলেন। কিন্তু এই ৮৫ হাজার মুক্তিযোদ্ধার মধ্যে মাত্র ২০০ জন ছিলেন অমুসলমান। হিন্দুরা এদেশ ছেড়ে ভারতে গিয়ে আশ্রয় নিয়েছিলেন বেশি। কিন্তু তারা মুসলমানদের মত মুক্তিযুদ্ধে অংশ নেবার কোন প্রয়োজনই অনুভব করেননি। কেন করেননি, তা একটা ভাববার বিষয়। ৮৫ হাজার মুক্তিযোদ্ধার মধ্যে ২০ হাজার ছিল পাকিস্তানি সেনাবাহিনী, ইপিআর, পুলিশ ও আনসার থেকে আসা লোক। ভারতে যারা মুক্তিযুদ্ধের প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছিলেন, তারা মূলত ছিলেন গ্রাম বাংলার মুসলিম কৃষক পরিবারের সন্তান। অর্থাৎ বাংলাদেশের মুসলমানরাই এগিয়ে এসেছিলেন দেশকে স্বাধীন করবার প্রেরণায়। এদিক থেকে দেখলে বলতে হয়, মুক্তিযুদ্ধ ব্যাপারটাও ছিল আসলে একটা সাম্প্রদায়িক ব্যাপার। আজ ভারতের আধিপত্যবাদ প্রতিরোধী মনোভাবও জেগে উঠেছে কেবল বাংলাদেশের মুসলিম জনসমাজেরই মধ্যে। তাই এই মনোভাবকে মনে হচ্ছে সাম্প্রদায়িকতা হিসেবে। আসলে বাংলাদেশে তেমন কোন সাম্প্রদায়িক মনোভাব বিদ্যমান থাকলে ভারতের মতই দাঙ্গা হতে দেখা যেত এ দেশে।

৮ অক্টোবর, ১৯৮৯ ইং; উৎসঃ বাংলাদেশ, সমাজ, সাংস্কৃতিক, রাজনীতি প্রতিক্রিয়া, মজিদ পাবলিকেশন।