১৯৬৬ সালের কথা। স্কুল জীবন পেরিয়ে সবে রাজশাহী কলেজে পা রেখেছি। নতুন পরিবেশ, নতুন নতুন অসংখ্য বিষয়ের সঙ্গে পরিচিতি-সব মিলে এক রঙিন অধ্যায়ের সূচনা। রাজশাহী শহরে এসময়ে হাতে গোনা কয়েকটি পরিবার নিজেদের চলাচলের জন্য পাড়ি (Motor Car) ব্যবহার করতেন। এদের মধ্যে বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকরাই ছিলেন এগিয়ে। আমরা কয়েকজন বন্ধু সেই কারগুলোর নাম, এগুলো কোন দেশের তৈরি ইত্যাদি নিয়ে ভাবতাম। শহরে ঘুরে বেড়ানো গাড়ি গুলো ছিলো মরিস মাইনর, ওপেলরেকর্ড, ফক্সওয়াগন, টয়োটা করোলা, র্যামলার, কনসাল করটিনা, হিলম্যান ইম্প সহ আরও বেশ কিছু কোম্পানির তৈরি কার। শেভ্রুলেট, বুইক, রোলস রয়েস কিংবা মার্সিডিজ বেঞ্জ এই ব্রান্ডের কোন কার রাজশাহী শহরে ছিলো না। কারণ রাজশাহী শহরে অভিজাত মানুষের বসবাস থাকলেও বিত্তবান মানুষ তেমন ছিলো না, যাঁরা অত্যন্ত দামি এই গাড়িগুলো ব্যবহার করবেন। তবে তৎকালীন ডিভিশনাল কমিশনার রাজশাহীর নিজস্ব সরকারী কাজে ব্যবহারের জন্য একটি মার্সিডিজ বেঞ্জ গাড়ি ছিল। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের তৎকালীন উপাচার্য আমেরিকার তৈরি র্যামলার গাড়ি ব্যবহার করতেন। শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যান হিলম্যান ইম্প গাড়ি ব্যবহার করতেন ।

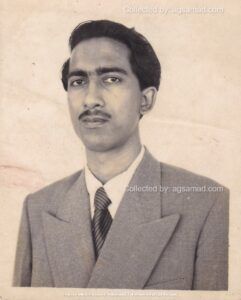

সবকিছু ছাপিয়ে এ শহরের নবীন প্রবীণ নাগরিকদের যে বিষয়টি দৃষ্টি আকর্ষণ করতো সেটি ছিলো ফ্রান্সে তৈরি ‘সিরোয়েন’ নামের ছোট আকারের অপূর্ব একটি কার। এটির স্বত্ত্বাধিকারী ছিলেন এবনে গোলাম সামাদ। তিনি নিজেই ড্রাইভ করতেন। এ সময়ে তিনি রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্ভিদবিদ্যা বিভাগের একজন সহযোগী অধ্যাপক। ১৯৬০ সাল থেকে উচ্চ শিক্ষার জন্য ফ্রান্সে ছিলেন চার বছর। বিয়ে করেছিলেন ‘ফ্রার্সিম দোদ্যা’ নাম্নী দক্ষিণ ফ্রান্সের অভিজাত পরিবারের এক নারীকে। এদের তখন দুটি সন্তান। বড়টি মেয়ে অপরটি ছেলে। ১৯৬৬-৬৭ সালে অনেকবার দেখেছি সেই সিরোয়েন গাড়িটি ড্রাইভ করে শহর ছেড়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের দিকে ছুটছেন অধ্যাপক। আবার কোন কোন সময়ে অনিন্দ্য-সুন্দরী স্ত্রীকে (আমাদের দৃষ্টিতে সে সময়ের হলিউড কাঁপানো নায়িকা জিনালোলো ব্রিজিটা) পাশের সিটে বসিয়ে শহরের রাস্তা দিয়ে যেতে দেখেছি। পেছনের সিটে ফুটফুটে দুটি সন্তান। আমরা অবাক হয়ে এই দম্পতি ও তাঁদের সন্তানদের দেখতাম। আত্মমগ্ন এই মানুষটির সঙ্গে কথা বলার ইচ্ছা হতো কিন্তু সাহস পাইনি। আর কি কথাই বা আমাদের রয়েছে যার মাধ্যমে এই মানুষটির সঙ্গে আলাপের সূত্রপাত ঘটবে। এবনে গোলাম সামাদ ছিলেন স্মার্ট হ্যান্ডসাম অর্থাৎ একজন সত্যিকারের সুপুরুষ। ক্লিন সেভড, স্যুটেড বুটেড এবনে গোলাম সামাদের সঙ্গে সে সময়ে একমাত্র তুলনা চলতো ‘মতিন খান’ নামে রাজশাহী শহরের আরেক লেজেন্ডের।

ইতোমধ্যে গঙ্গার (পদ্মা) প্রবাহ ধরে অনেক পানি গড়িয়েছে। এর মধ্যে একে একে অতিক্রান্ত হয়েছে ঊনসত্তরের উত্তাল গণ আন্দোলন, একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধ এবং যুদ্ধ পরবর্তী নানা ঘটনাবলি। এই সময়কালে স্যারকে শুধু দেখেছি। সান্নিধ্য পাইনি বা সুযোগ মেলেনি। পেশাগত কাজে রাজশাহীর বাইরে থাকতে হয়েছে প্রায় ছাব্বিশ বছর। ১৯৯৮ সালে নিজ শহর রাজশাহীতে পোস্টিং হওয়ার সুবাদে স্যারকে পেলাম নতুন করে। দীর্ঘকাল পরে দেখা, প্রফেসর এবনে গোলাম সামাদ তখন বার্ধক্যে পৌঁছে গেছেন। সামনাসামনি তাঁর সঙ্গে প্রথম কথোপকথন হল ১৯৯৯ সালে। আমার কর্মস্থল রাজপাড়া থানা। ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তার দায়িত্ব পালন করছি। একদিন হঠাৎ স্যারকে দেখি একখানা দরখাস্ত নিয়ে আমার দপ্তরে। অভিযোগ পাশের বাড়ির লোকেরা স্যারের সীমানা প্রাচীর ভেঙে অন্যায়ভাবে দখল নিচ্ছে। তাৎক্ষণিকভাবে ঘটনাস্থলে পৌঁছাই এবং পরিস্থিতি মোকাবেলা করে সমস্যার স্থায়ী সমাধান করে দেই।

১৯৯৯ সালের সেই ঘটনার পর থেকে মাঝে মধ্যেই স্যারের সঙ্গে সাক্ষাৎ হতো। ২০০৫ সাল থেকে লেখালেখির জগতে প্রবেশ করেছি। স্বাভাবিক কারণে শহরের সমৃদ্ধ পাঠাগারগুলোতে যাতায়াত শুরু হয়। এতে মাঝে মধ্যেই স্যারের সাক্ষাৎ মিলতো ঐতিহ্যবাহী বরেন্দ্র জাদুঘরের সমৃদ্ধ লাইব্রেরিতে কিংবা রাজশাহী কলেজের লাইব্রেরিতে। আমার লেখা সংক্রান্ত নানা বিষয় নিয়ে স্যারের সঙ্গে মত বিনিময় হতে থাকে যা এক পর্যায়ে নিবিড় সখ্য এবং আন্তরিকতার পর্যায়ে পৌঁছে যায়।

২০০৫ সালে শহরের কয়েকজন সংস্কৃতিবান মানুষ এবং সমমনা বন্ধুদের নিয়ে ‘হেরিটেজ রাজশাহী’ নামে একটি গবেষণাধর্মী সংগঠন গড়ে তোলা হয়। স্যার এই সংগঠনের প্রধান পৃষ্ঠপোষক এবং উপদেষ্টা হিসেবে আমাদের উপদেশ ও দিক নির্দেশনা দিতে থাকেন। স্যারের পাশাপাশি রাজশাহী তথা দেশের আরেকজন যশস্বী মানুষ প্রফেসর খন্দকার সিরাজুল হক ছিলেন এই সংগঠনের উপদেষ্টা। এরা দুজনই অনেকবার এখানে অনুষ্ঠিত সেমিনার এবং নানা সাংস্কৃতিক আলোচনায় অংশ নিয়েছেন। বিশিষ্ট এই দুজন সহ অনেক পণ্ডিতজনেরা বহুবার এসেছেন। সেই জ্ঞানগর্ভ আলোচনাগুলো আমাদের সমৃদ্ধ করেছে যা এখন শুধুই স্মৃতি। অধ্যাপক খন্দকার সিরাজুল হক মৃত। স্যার ২০১৫ সাল পর্যন্ত সচল ছিলেন। প্রায়ই ঘরের বাইরে পদচারণা ছিল তাঁর। অন্য কোন কাজে নয়- শুধুমাত্র তথ্য সংগ্রহের তাগিদে বরেন্দ্র জাদুঘর লাইব্রেরি কিংবা রাজশাহী কলেজ লাইব্রেরি। মাঝে হঠাৎ সন্ধ্যার পর রাণীবাজারে হেরিটেজ রাজশাহীর অফিসে আসতেন।

২০১৬ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে স্যারকে নিয়ে পবা উপজেলাধীন হরিপুর ইউনিয়নের গঙ্গা (পদ্মা) তীরবর্তী কসবা – খোলাবনা নামক গ্রামে যাই গঙ্গার শাখা চিনারকুপ নামক নদের উৎস মুখ সরেজমিনে দেখার জন্য। পরিবেশ রক্ষা ও নদীর প্রতি স্যারের গভীর ভালোবাসার তাগিদে আমরা বাধ্য হয়েছিলাম স্যারকে সেখানে নিয়ে যেতে। তিনি হাঁটতে প্রায় অক্ষম – অথচ মনের জোর ছিল অত্যধিক। সেদিন আমাদের সঙ্গে ছিলেন প্রথম আলো পত্রিকার স্থানীয় প্রতিনিধি আবুল কালাম মুহম্মদ আজাদ। সেই দিনটির পর থেকে স্যার তার বসত বাড়ির নীচে নামা বা কোন স্থানে চলাচলের ক্ষমতা হারিয়েছেন।

শহরের বাইরে অনুষ্ঠিত হেরিটেজ রাজশাহীর কয়েকটি অনুষ্ঠানে এর পূর্বে স্যার নিজে অংশ গ্রহণ করেছেন। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল ২০০৮ সালে নাচোল উপজেলাধীন খেশরা নামক গ্রামে উৎপাদিত স্থানীয় জাতের রাধুনী পাগল ও জটাবাঁশফুল ধান কাটা উৎসব। দেশের বিশিষ্ট টেলিভিশন ব্যক্তিত্ব শাইখ সিরাজ উক্ত অনুষ্ঠানে এসে স্যারের একটি ঐতিহাসিক সাক্ষাৎকার ধারণ করেন যা টিভি অনুষ্ঠানে প্রচারিত হয়েছিল। হেরিটেজ রাজশাহী থেকে অনেকগুলো গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। প্রথম প্রকাশিত গ্রন্থের নাম ‘আম’। শুরু থেকেই এই গ্রন্থটি লেখার বিষয়ে সব ধরনের সহায়তা প্রদানে স্যার ছিলেন অত্যন্ত উদার।

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করাকালীন স্যার বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় লাইব্রেরির জন্য অনেকগুলো গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ বিদেশ থেকে আনিয়েছিলেন। এর মধ্যে আম বিষয়ক কয়েকটি গ্রন্থ ছিল। আম নিয়ে বই লিখছি জানতে পেরে স্যার সেই গ্রন্থগুলোর তালিকা আমায় লিখে দেন। যথাসময়ে বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় লাইব্রেরি থেকে প্রয়োজনীয় বই গুলোর ফটোকপি সংগ্রহ করেছি। ‘আম’ গ্রন্থটি প্রকাশের ক্ষেত্রে এই বইগুলো যথেষ্ট সহায়ক ছিল। আমার লেখা প্রথম পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থ ‘আম’। স্যার এই গ্রন্থটির ভূমিকা লিখে দেন।

আসলে ২০০৫ সাল থেকে স্যারের সঙ্গে আমার নিবিড় সম্পর্ক যা এখন অবধি অব্যাহত। তাঁর মতো একজন মহাজ্ঞানী মানুষের সহচর্যে আমি ধন্য বললে খুব সামান্যই বলা হবে। ২০১০ থেকে ২০২১ সালের জুন মাস অবধি আমার লেখা বিভিন্ন বিষয়ের উপর প্রকাশিত গ্রন্থের সংখ্যা ২১টি। এর মধ্যে কয়েকটি গ্রন্থ স্যারের কাছ থেকে পাওয়া নানা অজানা তথ্যের দ্বারা সমৃদ্ধি ঘটানো হয়েছে। সব থেকে অবাক করা বিষয় হল বিগত ১৫/১৬ বছরে টেলিফোনে কিংবা তাঁর বাড়িতে গিয়ে নানা বিষয় নিয়ে জানার জন্য শতাধিক বার প্রশ্ন রেখেছি। দেখা গেছে প্রতিটি ক্ষেত্রেই স্যার সেই জটিল (আমার কাছে) প্রশ্নগুলোর তাৎক্ষণিক উত্তর দিয়েছেন। এর পাশাপাশি সংশ্লিষ্ট গ্রন্থের নাম ও রচয়িতার নাম বলেছেন যেন আরও ভালোভাবে আমার চাহিদাগুলো পরিপূর্ণতা পায়।

স্যার প্রকৃত অর্থেই তাঁর একজন পারিবারিক বন্ধু বা সুহৃদ হিসেবে আমাকে গ্রহণ করেছেন। আসলে এখন তিনি মানুষের সঙ্গ চান। একাকীত্ব হয়তো তাঁর ভালো লাগে না। তাই আমাকে অন্তত সপ্তাহে একবার হলেও তাঁকে সঙ্গ দিতে হতো। এতে শুধু যে তাঁর প্রয়োজন মিটতো তা নয়; হয়তো আমিই বেশী উপকৃত হয়েছি অগাধ পাণ্ডিত্যের উপচে পড়া সামান্য কিছু সুধা রসের আস্বাদন গ্রহণ করে। তাঁর পাণ্ডিত্যের বিশালত্ব বর্ণনার স্পর্ধা আমি রাখি না। বিগত ১৬ বছরব্যাপী অত্যন্ত নিবিড় যোগাযোগের সূত্র ধরে যেটুকু আমার জানা হয়েছে তা হল তিনি যা জানেন তা অতি সহজ এবং সরল ভাষায় আর অল্প কথার মধ্যে প্রকাশ করতে পারেন। একজন পঞ্চম শ্রেণির ছাত্রও তাঁর কথা বুঝতে পারে।

আমরা কয়েকজন বন্ধু পঞ্চাশ ও ষাটের দশকের অর্থাৎ স্বর্ণযুগের আধুনিক বাংলা গান-গজল সহ ঢাকা, কলকাতা, বোম্বে এবং লাহোরের অনেক ফিল্মী গানের বেশ ভক্ত। সেই সাথে শাস্ত্রীয় সংগীত সম্পর্কেও উৎসাহী। হেরিটেজ রাজশাহীর অফিসে সপ্তাহে অন্তত একবার স্যারের দেখা মিলত। স্থানীয় এবং আন্তর্জাতিক নানা বিষয় নিয়েই জ্ঞানগর্ভ আলোচনা হতো। প্রসঙ্গক্রমে একদিন টপ্পা গান আর মার্গীয় সংগীত সম্পর্কে জানতে চাইলে স্যার এক নাগাড়ে প্রায় দুই ঘন্টা টপ্পা, গজল আর উপমহাদেশের মাগীয় সংগীতের ওপর আলোচনা করেছিলেন। সংগীতের ভুবনে দেশের কলিম শারাফি থেকে শুরু করে আইয়ুব বাচ্চু এবং আন্তর্জাতিক অঙ্গনে মোজার্ট-বিটোফেন থেকে আশা ভোঁসলের গান এসব কিছুই তাঁর জানার মধ্যে।

মানবজীবনে জ্ঞানের প্রতিটি ক্ষেত্রেই তাঁর অবাধ বিচরণ। হেরিটেজ রাজশাহীর অফিসে একটানা প্রায় ৮/৯ বছর স্যার পদধুলি রেখেছেন। এখানে এসে রাজনীতি, অর্থনীতি, শিক্ষা-সংস্কৃতি, শিল্পকলা, নৃতত্ত্ব, স্বাস্থ্য, গণপরিবহন, নদ-নদী, প্রকৃতি ও পরিবেশ, ধর্ম, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক, খেলাধুলা, সাহিত্য এবং বিজ্ঞানের নানা প্রসঙ্গ নিয়ে জ্ঞানগর্ভ আলোচনা করেছেন। আলোচনার এক পর্যায়ে আমরা প্রশ্ন রেখেছি। অত্যন্ত সাবলীল ভঙ্গিতে সহজভাবে উত্তর দিয়েছে যা বুঝতে কোন কষ্ট বোধ হয়নি আমাদের। আমরা সত্যিই হতভাগা স্যারের সেই জ্ঞানগর্ভ আলোচনা রেকর্ড করে রাখিনি। আমার অভিজ্ঞতায় বলতে পারি স্যারের নিকট কোন কিছু জানতে চেয়ে নিরাশ হয়েছেন এমন মানুষ খুঁজে পাওয়া যাবে না। জ্ঞানের বিভিন্ন দিকে তাঁর সহজ বিচরণ আমাদের যেমন বিস্ময় জাগিয়েছে পাশপাশি গর্ব অনুভব করেছি এই শহরে এমন মাপের একজন মানুষ বসবাস করেন এই ভেবে।

আমাদের দেশে এমন অনেক বিজ্ঞ শিক্ষাবিদ এবং পণ্ডিতজন রয়েছেন যাঁরা তাঁদের জ্ঞানভান্ডার থেকে কাউকে কিছু দিতে কৃপণতা বোধ করেন। স্যার সম্পূর্ণরূপে এর বিপরীত। বিগত ১৬ বছরে বহু শিক্ষাবিদ, গবেষক, ছাত্র, সাংবাদিক, পর্যটক আমার মাধ্যমে স্যারের সাক্ষাৎ পেয়েছেন। এরা সকলেই তাদের চাহিদা মতো স্যারের কাছ থেকে সহযোগিতা লাভ করেছেন।

স্যার দীর্ঘকাল দেশের বিভিন্ন জাতীয় দৈনিক পত্রিকায় কলাম লিখেছেন। ২০১৬ সালের পর থেকে তিনি আর লাইব্রেরি ওয়ার্ক করতে সক্ষম নন। এই সময়ের পরেও তিনি কয়েক বছর পত্রিকায় কলাম লিখেছেন। এসময়ে কলাম লিখতে জরুরী তথ্যের প্রয়োজন দেখা দিলে সরাসরি আমাকে ফোন করতেন এবং বিশেষ কোন তথ্য সম্পর্কে জানতে চাইতেন। আমার জানা বিষয় হলে সূত্রসহ তাৎক্ষণিক স্যারকে প্রদান করেছি। অধিকাংশ ক্ষেত্রে সময় নিয়ে তারপর স্যারকে তাঁর চাহিদা মতো তথ্য দিতে হয়েছে। বহুবার এমন ঘটনা ঘটেছে। আমার মতো একজন ক্ষুদ্র জ্ঞানের মানুষ অধ্যাপক এবনে গোলাম সামাদের মতো মহাজ্ঞানী এক মহীরুহকে তথ্য দিয়ে সহযোগিতা করেছি। আমার সামান্য জ্ঞান সাধনা হয়তো সার্থক হয়েছে। মহান আল্লাহর কাছে আমি কৃতজ্ঞ।

প্রফেসর এবনে গোলাম সামাদের জন্ম ১৯২৯ সালের ডিসেম্বর মাসে রাজশাহী শহরের শিরোইল মহল্লায়। তার পিতা মৌলভী মোহাম্মদ ইয়াছিন, মাতা নছিরুন নেছা। ছয় ভাই বোনের মধ্যে তিনি সর্বকনিষ্ঠ। পরিবারের সকল সদস্য ছোটবেলায় তাঁকে ‘পুটু’ বলে ডাকতেন। পিতা মোহাম্মদ ইয়াছিন ১৯২৯ সালে যখন রাজশাহী রেলস্টেশন চালু হয় সে সময়ে স্টেশন মাস্টারের দায়িত্ব পালন করেছেন। তিনিও একজন প্রতিষ্ঠিত লেখক ছিলেন। জীবদ্দশায় মোহাম্মদ ইয়াছিন মোট সাতটি গ্রন্থ লিখেছেন। যার মধ্যে নাটক, উপন্যাস এবং প্রবন্ধ ছিলো। এর কয়েকটি লন্ডনের ব্রিটিশ মিউজিয়ামে রক্ষিত আছে। এবনে গোলাম সামাদের বড় বোন দৌলতুননেছা ১৯৩৩ সালে কংগ্রেসের পক্ষ নিয়ে ব্রিটিশ বিরোধী জ্বালাময়ী বক্তৃতা দেওয়ার অপরাধে ব্রিটিশ সরকার তাঁকে কারারুদ্ধ করেছিল। পরবর্তী কালে দৌলতুননেছা কৃষক-প্রজা পার্টি থেকে রংপুর বগুড়া মহিলা আসনের এম.এল.এ (Member of Legislative council) নির্বাচিত হয়েছিলেন।

ড. এবনে গোলাম সামাদের প্রাথমিক শিক্ষা শুরু হয় পিতার মাধ্যমে। এরপর রাজশাহী শহরের হোসেনীগঞ্জের বিখ্যাত কালা পণ্ডিতের পাঠশালায় ভর্তি হলেন। সেখানে কিছুদিন পাঠ গ্রহণের পর তাকে পাঠানো হলো শেখ পাড়ায় ভূষন পণ্ডিতের পাঠশালায়। ভূষন পণ্ডিত ছিলেন সে আমলে (ত্রিশ ও চল্লিশের দশকে) হাতে গোনা শহরের কয়েকজন যশস্বী শিক্ষকগণের মধ্যে অন্যতম। ভূষন পণ্ডিতের পূর্ব পুরুষরা চুয়াডাঙ্গা জেলাধীন আলমডাঙ্গা উপজেলার বর্দ্ধিষ্ণু জনপদ হারদি নামক স্থানের বাসিন্দা। ভূষন পণ্ডিতের পাঠশালায় পড়া শেষ করে পার্শ্ববর্তী ব্রাহ্মধর্মাবলম্বীদের দ্বারা পরিচালিত তারিনী বাবুর পাঠশালায় ভর্তি হয়ে তৃতীয় শ্রেণিতে উত্তীর্ণ হন। তারপর কলেজিয়েট স্কুলে ভর্তি হলেন। কলেজিয়েট স্কুলে নবম শ্রেণি পর্যন্ত পড়াশুনা করে ২৪ পরগনা জেলাধীন (পশ্চিম বাংলা) বিষ্ণুপুর শিক্ষা সংঘ (ব্যাপটিস্ট মিশন স্কুল) থেকে ১৯৪৮ সালে স্কুল ফাইনাল পাশ করেন। ১৯৫০ সালে রাজশাহী কলেজ থেকে আই.এস.সি পাশ করে ঢাকায় চলে আসেন। ঢাকার তেজগাঁতে অবস্থিত ইস্ট পাকিস্তান এগ্রিক্যালচারাল ইনস্টিটিউটে ভর্তি হন (বর্তমানে শেরে বাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়)। সেখান থেকে ব্যাচেলর অব এগ্রিকালচার (B.Ag.) ডিগ্রি লাভ করেন ১৯৫৩ সালে।

এরপর চলে যান ইংল্যান্ডে উচ্চ শিক্ষার উদ্দেশ্যে। ইংল্যান্ডের লিডস বিশ্ববিদ্যালয়ে প্লান্ট প্যাথোলজিতে পড়াশুনা করে পোস্ট গ্রাজুয়েট ডিগ্রি লাভ করলেন ১৯৫৫ সালে। দেশে ফিরে এসে ১৯৫৫ থেকে ১৯৬০ সাল পর্যন্ত তেজগাও জুট রিসার্চ ইনস্টিটিউটে এ্যাসিস্টেন্ট প্লান্ট প্যাথোলজিস্ট হিসেবে চাকুরি করেন। ১৯৬০ সালের শেষ দিকে ফ্রান্সে চলে যান। প্যারিস শহরে অবস্থান করে ব্যাকটেরিয়াল ভাইরাসের (ব্যাকটিরিওফাজ) উপর মৌলিক গবেষণা শুরু করেন। ১৯৬৩ পর্যন্ত থিসিসের কাজ করলেন। ১৯৬৪ সালে ভার্সাই কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের কৃষি গবেষণাগারে গবেষক হিসেবে চাকুরি করেন এক বছর।

ফ্রান্সে থাকাকালীন ফার্সিম দোদ্যা নামীয় একজন ফরাসী মহিলার সঙ্গে পরিণয় সূত্রেআবদ্ধ হন। এরপর রাজশাহীতে ফিরে এসে ১৯৬৫ সালের ১১ নভেম্বর রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্ভিদবিদ্যা বিভাগের প্রভাষক পদে চাকুরি শুরু করেন।

১৯৭১ সালের স্বাধীনতা যুদ্ধের প্রাক্কালে এপ্রিলের প্রথম সপ্তাহে পদ্মা পাড়ি দিয়ে ভবগানগোলা চলে আসেন। সেখান থেকে কলকাতায়। কলকাতায় প্রথম প্রকাশিত স্বাধীন বাংলাদেশ সরকারের মুখপাত্র ‘জয়বাংলা’ পত্রিকায় সম্পাদনা বিভাগে চাকুরি করেন কয়েক মাস। দেশ স্বাধীন হবার পর রাজশাহীতে ফিরে আসেন এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের চাকুরিতে যোগ দেন। ১৯৯৭ খ্রিষ্টাব্দে প্রফেসর হিসেবে অবসর গ্রহণ করেন।

তিনি কর্মজীবনে লেখালেখি করেছেন প্রচুর। এই ব্যক্তিটি লিখেছেন বিরামহীনভাবে। তার লেখা বিভিন্ন বিষয়ের উপর মৌলিক গ্রন্থ রয়েছে বেশ কয়েকটি। এগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো শিল্পকলা বিষয়ে: শিল্পকলার ইতিকথা’ (সমকাল প্রকাশনী-১৯৬০), ইসলামী শিল্পকলা’ (২০০৫ ম্যাগনাম ওপাস), নৃতত্ত্ব বিষয়ক: ‘নৃতত্ত্ব’ (১৯৬৬), ‘উদ্ভিদ রোগতত্ত্ব’ (১৯৬৬), ‘উদ্ভিদ সমীক্ষা’, ‘উদ্ভিদ জীব রসায়ন, ‘জীবানুতত্ত্ব’, ‘রাজনীতি বিষয়ক নির্বাচিত কলাম’, ‘বিবিধ বিষয়ক নির্বাচিত কলাম’, ‘রাজশাহীর ‘ইতিবৃত্ত’, ‘বর্তমান বিশ্ব ও মার্কসবাদ’, ‘বাংলাদেশে ইসলাম’, ‘বাংলাদেশের মানুষ ও ঐতিহ্য’, ‘বায়ান্ন থেকে একাত্তর’, ‘বাংলাদেশ : সমাজ সংস্কৃতি রাজনীতি প্রতিক্রিয়া’, ‘আমাদের রাজনৈতিক চিন্তা চেতনা এবং আরাকান সংকট’, ‘বাংলাদেশের আদিবাসী এবং জাতি ও উপজাতি’, ‘আমার স্বদেশ ভবনা’ ইত্যাদি।

দীর্ঘদিন যাবৎ তিনি বাংলাদেশের বিভিন্ন জাতীয় দৈনিকে প্রবন্ধ সহ কলাম লিখে আসছেন। বিগত কয়েক বছর যাবৎ নয়াদিগন্তে ‘আত্মপক্ষ’ নামে পোস্ট এডিটরিয়াল পাতায় দেশ ও সমাজের নানা সমস্যা নিয়ে লিখেছেন এবং গুরুত্বপূর্ণ তথ্য সহ জাতিকে দিক নির্দেশনামূলক বক্তব্য দিয়েছেন। জাতির পথ প্রদর্শনে এগুলো বিশেষ গুরুত্ব বহন করছে। রাজশাহী তথা বাংলাদেশের গর্ব-গুণী এবং জ্ঞানী এই শিক্ষাবিদ অত্যন্ত সাধারণ জীবন যাপনে অভ্যস্ত ছিলেন। প্রচার বিমুখ প্রফেসর এবনে গোলাম সামাদ দুই কন্যা এবং চার পুত্র সন্তানের জনক।

লেখক : হেরিটেজ রাজশাহীর সভাপতি ও বিশিষ্ট গবেষক, সাবেক পুলিশ কর্মকর্তা।